FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI “SENZA UN PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEI TERRITORI ECONOMIA E COMUNITA’ LOCALI SEMPRE PIU’ A RISCHIO”

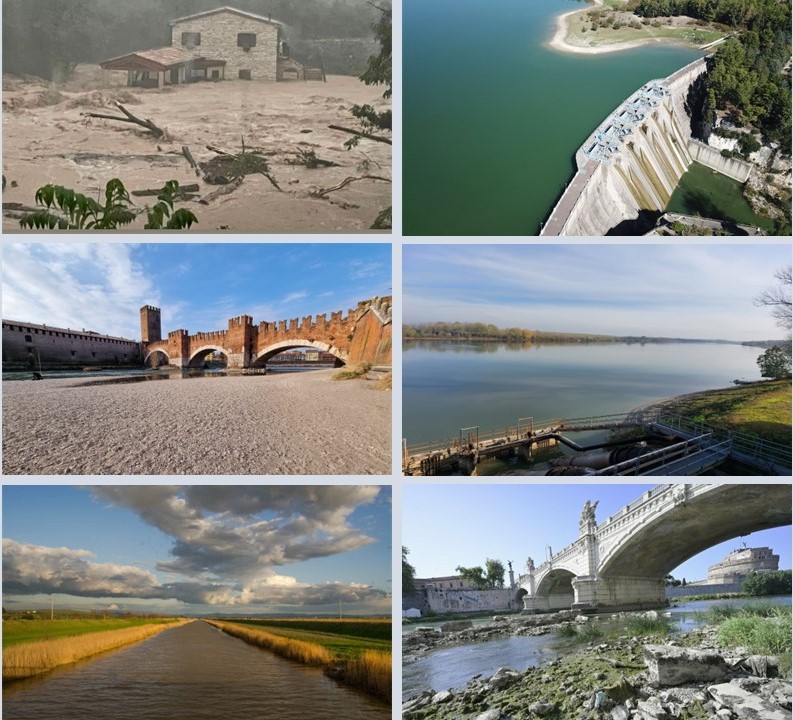

Ufficio stampa ANBI, 23 maggio – Seppur ci siano stati danni ingenti, non ci sono stati fortunatamente elenchi di vittime e così l’attenzione mediatica è stata derubricata dalle prime pagine. Eppure gli eventi meteo su Lombardia e Veneto hanno avuto una preoccupante analogia con la disastrosa alluvione di un anno fa in Emilia Romagna: allora come oggi, seppur con una diversa intensità dei fenomeni, si sono succeduti, a distanza di poco tempo, due eventi estremi, concentrati sulle stesse aree, riversandosi su territori già saturi d’acqua e quindi non in grado di assorbirne ulteriori, grandi quantitativi (in questi giorni su Brianza, Emilia centrale e tra le province di Belluno, Vicenza, Verona, Treviso): ad evidenziarlo è il settimanale report dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche. Ciò, che distingue il Maggio 2024 da un anno fa, è il contesto climatico, in cui gli eventi sono accaduti: allora si verificarono dopo un lungo periodo di siccità estrema con terreni aridi e quindi più impermeabili, aumentando la velocità dello “scivolamento” dell’acqua verso valle con le note conseguenze disastrose; oggi, invece, stanno interessando terre che, a seguito di una primavera particolarmente piovosa, già erano imbibite e quindi non in grado di assorbire ulteriori quantitativi d’acqua: da qui la necessità di farla defluire il più velocemente possibile verso il mare attraverso fiumi e canali.

“Quanto accaduto e che si ripeterà alla prossima, cospicua evenienza meteorologica conferma, come denunciamo da anni, l’ insufficienza della rete idraulica italiana di fronte alle conseguenze della crisi climatica – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – Al contempo dimostra l’importanza dei bacini di espansione che, laddove esistano e siano operativi, svolgono una funzione fondamentale quantomeno per trattenere le ondate di piena.”

“Servono un piano di manutenzione straordinaria del territorio e la realizzazione di nuove infrastrutture idrauliche per calmierare l’estremizzazione degli eventi atmosferici – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – Altrimenti tale funzione viene di fatto svolta dall’allagamento dei campi con inevitabili conseguenze, però, sui cicli colturali, ricordando a tutti che l’agricoltura è economia, ma soprattutto produce cibo.”

Per comprendere meglio l’entità dei fatti, basta citare i quantitativi dei rilasci dai grandi laghi del Nord praticamente al colmo: la portata complessiva di deflusso da Maggiore (riempimento: 115,4%), Lario (68,2%), Benaco (102,9%) e Sebino (90,7%) ha raggiunto i 1650 metri cubi al secondo, andando ad alimentare fiumi anch’essi sovraccarichi d’acqua come il Ticino (cresciuto fino a toccare un livello di 306 centimetri, cioè quasi mezzo metro in più rispetto alla scorsa settimana prima delle piogge), l’Adda (a valle del lago di Como ha raggiunto un’altezza di m. 3,40, quando era m. 2,19 prima delle piogge), il Mincio (+ cm.70 rispetto ad una settimana fa). In Veneto, dove numerosi e diffusi sono stati gli allagamenti, si sono registrate su diversi comuni delle Prealpi Vicentine, piogge in 24 ore tra i 100 ed i 176 millimetri, andando ad alimentare bacini, che già avevano raccolto, pochi giorni prima, cumulate anche di 200 millimetri (a Velo d’Astico: mm.229 in un giorno + mm. 30 il giorno successivo): il fiume Astico ha raggiunto la portata di 110 metri cubi al secondo mentre, prima dell’ondata di maltempo, il flusso era mc/s 3,74 ca.; Il Muson dei Sassi, tornato a fare paura, è straripato dopo aver raggiunto mc/s 122. Preoccupano ancora le portate del Bacchiglione (ha raggiunto mc/s 327,37), Brenta (ha toccato mc/s 730), Adige (mc/s 772,21).

La Lombardia, che la settimana scorsa aveva dovuto fare i conti con gli allagamenti e le esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro, in questi giorni ha continuato a registrare cumulate di pioggia a 3 cifre sul comune di Seveso e di un’ottantina di centimetri su altre stazioni brianzole. Anche nell’area centrale dell’Emilia-Romagna ci sono stati allagamenti tra le province di Modena, Bologna e nel Parmense, dove è esondato il torrente Scodogna; ora i valori di portata dei fiumi appenninici sono sopra la media, eccezion fatta per Reno e Santerno. Per quanto riguarda il resto d’Italia, in Valle d’Aosta si riducono le portate di Dora Baltea e torrente Lys. In Piemonte sono in aumento i livelli dei fiumi Tanaro e Stura di Lanzo, mentre calano quelli della Stura di Demonte e della Toce. In una settimana la portata del fiume Po, che già era abbondante, raddoppia nei rilevamenti lombardi ed emiliani: a Pontelagoscuro, nel Ferrarese, il flusso è oltre il 150% in più della media. In Liguria crescono i livelli dei fiumi Magra, Entella, Vara ed Argentina. Sono in crescita anche i livelli dei corsi d’acqua in Toscana: l’Arno torna a superare la portata di 100 metri cubi al secondo a Ponte a Signa; sopra media anche i livelli di Serchio e Sieve, mentre l’Ombrone resta in deficit idrico. Nonostante recenti rialzi idrici, continuano ad essere deficitari i livelli dei fiumi nelle Marche, dove spiccano, in senso negativo, Tronto ed Esino; gli invasi trattengono ancora volumi superiori ai 52 milioni di metri cubi.In Umbria, nemmeno le piogge di questi giorni hanno consentito una ripresa del livello del lago Trasimeno, che anzi decresce di ulteriori 2 centimetri e sembra destinato ad affrontare le calure estive al di sotto del minimo livello vitale fissato a -cm.120 (ora è a -cm.128, ben cm. 83 cm sotto la media); in crescita sono invece le portate dei fiumi Topino e Chiascio, mentre rimane stabile la Paglia.

Il fiume Tevere risulta decrescente sia nel basso corso umbro, sia a Roma, dove la portata si attesta a poco più di 82 metri cubi al secondo, quando la media mensile è superiore a mc/s 200; nel Lazio, leggeri cali vengono registrati anche dall’Aniene e dalla Fiora, mentre il Velino segna una sostanziale invarianza nei territori dell’Alta Sabina. Continua lento, ma inesorabile il declino del lago di Nemi, il cui livello idrometrico è ormai ben 45 centimetri sotto a quello dell’anno scorso. Decrescente è anche il livello del fiume Volturno dal tratto molisano fino alla foce: l’attuale altezza idrometrica è inferiore a quella del precedente quinquennio. Sempre in Campania cala anche la Sele, mentre il Garigliano registra un’impercettibile crescita.

Prosegue la lunga stagione siccitosa nell’Italia meridionale, dove gli invasi artificiali, che lo scorso anno avevano salvato la stagione irrigua e quella turistica durante l’estate più calda della storia, oggi devono fare i conti con l’esiguità della risorsa idrica trattenuta, minacciando la produzione agricola in quasi tutte le regioni del Sud, dove anche l’arrivo in massa dei vacanzieri estivi è ora guardato dagli amministratori pubblici con crescente preoccupazione. E’ così in Basilicata, dove ogni settimana gli invasi rilasciano oltre 4 milioni di metri cubi d’acqua e ne restano a disposizione meno di 330, sicuramente insufficienti per far fronte al fabbisogno della stagione estiva; l’anno scorso ne erano disponibili ben 163 milioni in più. Lo stesso accade in Puglia, dove il deficit sul 2023 è di quasi 139 milioni di metri cubi ed il bacino di San Pietro sul fiume Osento, uno dei primi 4 della regione, trattiene meno di 1 milione e mezzo di metri cubi d’acqua su una capacità di oltre 17; l’anno scorso era pieno al 100%. Nell’invaso di Occhito, il più grande della regione, mancano all’appello oltre 106 milioni di metri cubi d’acqua su una potenzialità di oltre mc. 250!

In Calabria, i fiumi Coscile e Lao sono in crescita, mentre la portata dell’Ancinale è pressoché azzerata. In Sicilia le piogge recenti (mediamente inferiori a mm. 10 con cumulate massime intorno a mm. 20) non possono certo risultare risolutive di una condizione di siccità estrema, che perdura da poco meno di un anno sull’isola, dove le temperature hanno già da tempo toccato i 30 gradi. Infine, la Sardegna dove, nelle zone interne del Nuorese e dell’Oristanese ma anche nelle zone interne e costiere delle province del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias, un prezioso apporto pluviale, quantificabile tra mm. 40 e mm. 60, ha recentemente offerto un po’ di ristoro a territori da troppo tempo a secco. Resta grave la situazione della costa orientale, dove tra i mesi di Febbraio ed Aprile 2024 si è registrato un deficit di pioggia stimabile tra mm. 80 e mm. 148 e dove finora il mese di maggio ha regalato cumulate di pioggia, insufficienti a riequilibrare l’enorme deficit idrico in territori ormai prossimi all’arrivo di un gran numero di turisti.

“Nonostante il ripetersi di eventi violenti, la politica italiana non presta fattiva attenzione ai ripetuti allarmi, che tutta la comunità scientifica ha lanciato in merito alla rapida evoluzione del riscaldamento globale con temperature degli oceani, mai state così alte da oltre 12 mesi ed ai rischi di eventi distruttivi, che stanno susseguendosi nel mondo, dal Brasile al Kenia. La memoria corta di questo Paese fa sì che si dimentichi rapidamente un problema non appena ne sopraggiunga uno nuovo e, nonostante un’Italia meteorologicamente divisa a metà, si continua a fare fatica a considerare siccità ed alluvioni come facce di una stessa medaglia, progettando soluzioni per prevenirne le conseguenze” conclude il Presidente di ANBI.